强化安全教育

建设平安校园

加强海边游玩防范意识

校园安全 全力守护

随着疫情的放开学校也敞开了大门,有的同学会对学校周边的海域感到好奇过去拍照打卡等,学校的海域是为未开放的海域存在多处安全隐患,是处于非常危险的地段,接下来跟着小团团一起学习一下“防溺水”相关知识吧。

溺水案例

案例一

2月18日,星期六,四川省简阳市,一名男孩不慎落入冰冷的湖水中,所幸,几名男子正巧路过,用竹竿将其安全救上岸。据了解,落水男孩和同伴两人翻越护栏在湖边堤坝玩耍,由于堤坝边长满青苔,落水男孩不慎踩到青苔滑入湖中。

案例二

2月20日,四川巴中一名年仅15岁的男孩在河边被打捞起,已无任何生命迹象,噩耗传来,男孩的爷爷一路跌跌撞撞赶来现场,见爷俩此生的最后一面。虽然是一段很短的路,但这条路却是他最难走,走得最心痛的一条路。看着老人的步伐和擦拭的眼泪,隔着屏幕的网友纷纷泪目。

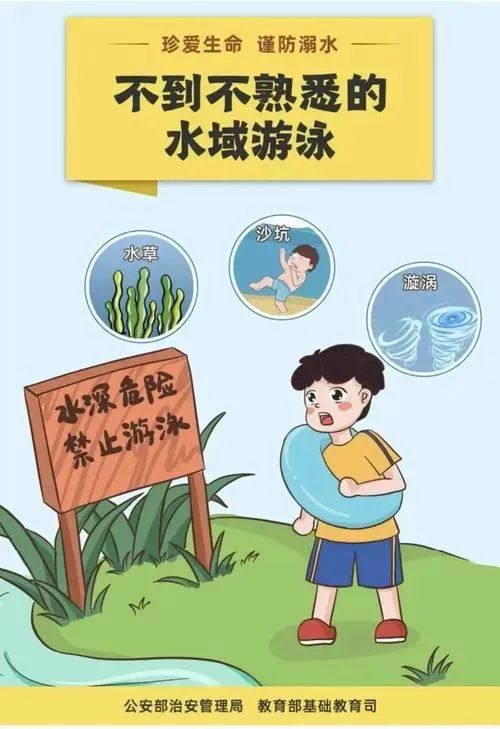

如何有效防范溺水

未开发海域和海边是属于存在比较大的风险地段"浪大危险,请勿靠近"的提醒语是为我们每一个人的生命着想,而不是说说而已,每一个警示都是由生命换来的。全国溺水安全事故频发,需增强安全防范意识,现将“六不准”“四不要”“八避免”知识分享给各位。

01、防溺水“六不准

在海中游泳,强有力的海浪不断拍来,游泳技术不精者很快就会精疲力竭,而精于游泳的人也有可能出危险。如游泳技术平平,没有经验,只宜在风平浪静的水中游泳,不要在激浪中冒险。

一、不准私自下水游泳;

二、不准擅自与他人结伴游泳;

三、不准在无家长或老师带队的情况下游泳;

四、不准到不熟悉的水域游泳;

五、不准到无安全设施、无救护人员的水域游泳;

六、不准不会水性的学生擅自下水施救。

02 防溺水“四不要

一、不在无家长的带领下私自下水游泳;

二、不擅自与同学结伴游泳、戏水;

三、注意安全警示,不到无安全措施、无救护人员、无安全保障的水域游泳;

四、家长以及学校要严格教育学生不要到河边、水沟、水渠等有水的地方玩耍或钓鱼,以防不测,造成伤害。

03 防溺水”八避

四、避免雨中、雨后在河道、湖塘、井池边行走,避免雨中单独过桥(渠道、堤坝等);

五、避免去不熟悉水域游泳;

1、自救

(1)保持镇静,不要手脚乱蹬拼命挣扎,节省体力,并去除身上的重物。

(2)采取仰卧位,让自己的头部使劲儿往后靠,使鼻部露出水面呼吸。呼气要浅,吸气要深。

(3)不要试图将整个头部伸出水面,对于不会游泳的人来说,这种做法将使自己更加紧张和被动。

(4)当救助者出现时,绝不可惊惶失措去抓抱救助者的手、腿、腰等部位,一定要听从救助者的指挥。

(5)被水草及其他水下杂物缠住时,应深吸气后屏气钻入水中,睁眼观察被缠绕之处,同时用双手帮助慢慢解脱缠绕。切勿挣扎。

(6)接近障碍物造成的漩涡时,应立刻放平身体俯卧浮于水面上,沿着漩涡边,用爬泳的方法借力顺势快速摆脱漩涡。如果已经进入漩涡并被拽入水下,应立即屏气,尽量蜷缩身体,双手抱头。当旋转解除后迅速划水使自己上浮。的顶部或侧面。没有船名的船不能坐!。

(1)水中的救援方法

必须明确:救援者自己的安全必须放在首位

①藉物救援:在距落水者的距离较近(数米之内)同时落水者还清醒的情况下,借助某些物品(如:竹竿、木棍等)把落水者拉出水面。

②抛物救援:在落水者距离较远同时落水者还处在清醒状态的情况下,向落水者抛投绳索及漂浮物(如救生圈、救生衣、救生浮标、木板、圆木、汽车内胎等)。

③划船救援:在宽阔水域并且有救生船只的情况下,运用救生船只划到落水者身边进行救援,并且最好由受过专业训练的救援者参与营救。

④游泳救援:只有在上述几种施救法都不可行时,才能采用此法。最好由水性好同时熟悉和了解水情(如流速、水温等)的两个或三个成年人同时下水营救,这样既可以在水中相互帮助,又能降低救援危险。下水救援者必须有熟练的游泳技术,并应尽可能脱去衣、裤、鞋、袜,最好携带漂浮物如救生衣、救生圈、粗木棍等。

特别提示:无论在何种情况下,未成年人都禁止下水营救。

(2)上岸后的救援方法

①拨打120急救电话。

②清理呼吸道。清除溺水者口中的淤泥、杂草或呕吐物,保持上呼吸道的通畅。

③心脏复苏。如溺水者呼吸、心跳已停止,在保持呼吸道通畅的条件下,立刻进行口对口人工呼吸和胸外心脏按摩。

④保暖。经现场急救溺水者心跳呼吸恢复以后,脱去湿冷的衣物以干爽的毛毯包裹全身保暖。

⑤外伤检查及处理。通过询问、观察、局部按压及触摸的手法自上而下地检查患者有无在水中受伤,如有外伤及时进行止血、清创及包扎。

1、会游泳、水性好,就不可能溺水

不要因为会游泳,就放松警惕。

疲劳、抽筋、空腹等,可能会使人无法正常游泳,导致溺水;在海边、河边等野外水域,水草、碎石、淤泥、激流都可能导致意外发生。

2、手拉手就能救起溺水者?

身边有人溺水时,很多人第一反应会是伸手去拉。但形成“人链”后,一旦有人因体力不支而打破“平衡”,就会让很多人落水,导致悲剧发生。

3、带上游泳圈就能“保命”?

因海水存在大浪、高温、漂浮杂物等情况,充气游泳圈并不能在下海游泳时有效地保证使用者的安全。